我々は音の大きさを表す際に「デシベル」という単位を用いますが、重さを表すグラムや長さを表すメートルなどと違って、デシベルとは何かについて正確に把握されていない方も多いと思われます。

デシベルは騒音の話と紐付けて語られることが多く、どのような騒音がどれくらいのデシベルに該当するかを把握しておけば、音の大きさを感覚的に理解するのに役立ちます。

本記事では、デシベルとは何なのかということやデシベルの値はどのように算出されているか、騒音とデシベルの関係性などについて解説します。

デシベルとは音の大きさを表す単位

「デシベル」は音の大きさを表す単位です。

長さを表すときにはセンチやメートルを、重さを表すときにはグラムやキログラムを、面積を表すときには平方メートルやヘクタールを用いるように、音の大きさを表すときにはデシベルを用いると考えるとわかりやすいでしょう。

なお、デシベルは音の大きさだけでなく電圧や電力を表す際にも用いられる単位ですが、音の大きさを表す場合と電圧や電力を表す場合の考え方には、若干の違いがあります。

以下では、音の大きさを表す場合のデシベルを念頭に置いて説明していることに、ご留意ください。

音の大きさを相対的に表している

デシベルについて理解するうえで重要なことは、デシベルは音の大きさを相対的に表す概念であるということです。

つまり、特定の音の大きさを「基準値」として設定して、ある音がその音と比べて「相対的にどれぐらいの大きさか」を表しているのです。

話を分かりやすくするために、体重を例にして考えてみます。

Aさんの体重が50kg、Bさんの体重が100kgだった場合、この50kgや100kgといった数値はAさんとBさんそれぞれの体重の絶対値です。

しかし、Aさんの体重である50kgを基準として考えると、Bさんの体重である100kgは「Aさんの体重の2倍」と考えることもできます。

音の大きさを考える際にもこれと同じようなことを行っており、基準値となる音と比較してどれくらいの大きさかということを踏まえて、デシベルの数値が決定されるのです。

音圧の単位であるパスカルをそのまま音の大きさの単位として用いるのは大変

音の強さである「音圧」を表す単位には「パスカル」というものがあるので、それをそのまま音の大きさの単位として用いることも、できないわけではありません。

ただ、人間が感じることのできる最小の音圧と最大の音圧の比は「1:100万」と言われています。

人間の脳は数字のケタ数があまりに大きいと理解に時間がかかってしまうため、パスカルをそのまま音の大きさの単位として用いるのには難があるのです。

「今の音の音圧は256,371パスカルだったね」と言われてもイマイチピンと来ないように、大きすぎる値は日常生活の中で普通に使うのには向いていません。

そのため、相対的な大きさを表す単位としてデシベルが用いられています。

人間の聴力限界を0デシベルと設定し基準値として用いている

デシベルを決定するうえで非常に重要な役割を担う基準値には、「人間の聴力限界の音」つまり人間が聞き取れるギリギリの音が設定されています。

この音の音圧は「20マイクロパスカル(マイクロは100万分の1を表す)」ほどと言われており、それぞれの音の音圧がこの20マイクロパスカルの音圧と比べてどの程度になるかによって、デシベルの値が決定されています。

なお、デシベルという値は本来あくまでも相対的に算出されるものなので、何かの単位として用いるのには適していません。

先ほどのAさんとBさんの体重の話を思い出していただければ、kgという単位は体重の単位として用いるのに適していますが、「Bさんの体重はAさんの2倍」という際に用いられる2倍という概念は、体重そのものを表しているわけではありません。

しかし、単位があったほうが実際に用いる際に便利であることは間違いないので、音の単位においては「20マイクロパスカル=0デシベル」と設定することで、あくまでも相対的な概念に過ぎなかったデシベルを、絶対値を表す単位として利用しています。

0デシベルと聞くとまったく音がしていないように思われるかもしれませんが、0デシベル=20マイクロパスカルということを理解していれば、まったく音がしていないわけではないということがおわかりいただけるでしょう。

数値の決め方には「対数」が用いられている

ある2つの数値の相対的な関係性を表す計算式には、いろいろなパターンがあります。

先ほどから何度か例に出している50kgと100kgの場合、「100kgは50kgの2倍」という考え方は「100÷50=2」という計算式を背景にしたものです。

また、「100kgは50kgの200%」という考え方も同じことを表していますが、この場合は「100÷50×100=200」という計算式が背景にあります。

このように、2つの数値の関係性を表す際に用いられる計算式には単純なものから複雑なものまで多種多様ですが、デシベルを決める際には「対数」という考え方を用いた少々複雑な計算式が用いられています。

対数を用いた計算では、基準値と比較される数値の大きさが2倍、3倍、4倍になっても、算出される値は2倍、3倍、4倍のように単純には増えていきません。

対数を用いて算出されている我々がよく知る数値のひとつに、地震のエネルギーを表す「マグニチュード」があります。

マグニチュードが「5→6」のように1増えると、地震のエネルギーはおよそ31.6倍になりますが、このように急激な変化をするのはマグニチュードが対数を用いて算出されている値だからです。

デシベルの計算方法は少し複雑なので今回は省略しますが、マグニチュードと同じように対数を用いた計算になっており、デシベルの値の変化は小さくとも実際の音の大きさには大きな違いが生じているということだけは、念頭に置いておくとよいでしょう。

20デシベルの差があると音の大きさは10倍

具体的な考え方や計算式こそ省くとはお伝えしましたが、デシベルの差と実際の音の大きさの差がどのようになっているかを感覚的に把握しておくことは、後ほどお伝えする「騒音とデシベルの関係性」を理解するうえでも重要です。

そこで、デシベルを感覚的に把握するためのポイントとして「デシベルが20増えると音の大きさは10倍になる」ということを覚えておくとよいでしょう。

このことを把握しておけば、20デシベルの音は0デシベル(人間の聴力限界の音)よりも10倍大きな音であることがわかります。

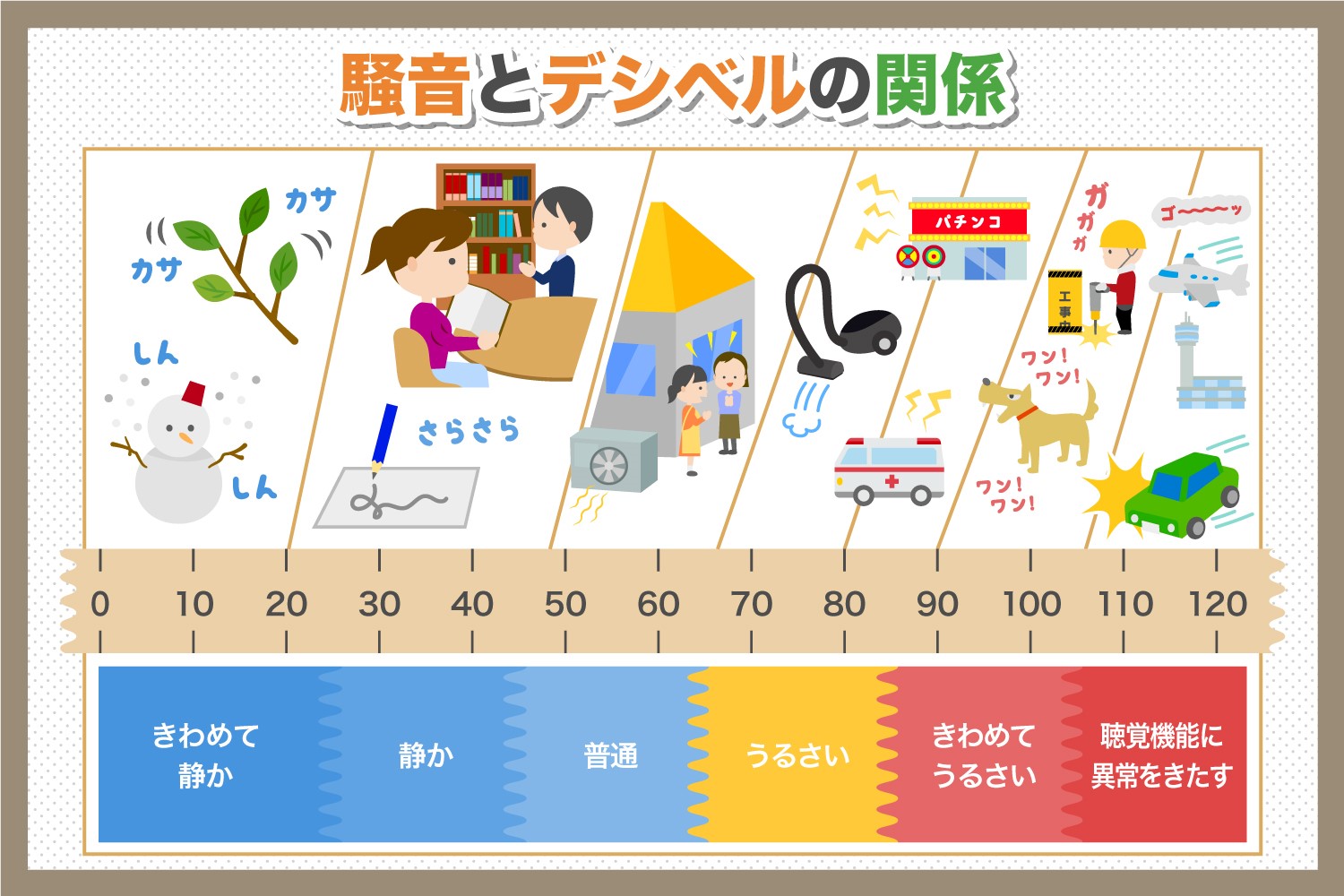

騒音とデシベルの関係性

我々がデシベルについてもっともよく耳にするのは、騒音などを取り扱うニュースにおいてだと思います。

「住宅の真横に線路が走っており、電車が通過する際の騒音は○○デシベルにもなります」といったようなコメントを聞いたことがある方も多いでしょう。

日常生活で「静か」だと感じるのは45デシベル以下、生活するうえで望ましい音のレベルは40~60デシベルとも言われています。

デシベルの値とそれらに対応する騒音の種類を、以下に表でまとめました。

| 騒音の大きさ | 聴覚的な目安 | 騒音の具体例 |

| 120デシベル | 聴覚機能に異常をきたす | 飛行機のエンジンの近く 近くの落雷 |

| 110デシベル | 間近での自動車のクラクション | |

| 100デシベル | きわめてうるさい | 電車が通る際のガード下 地下鉄の構内 |

| 90デシベル | 近くでの犬の鳴き声 騒々しい工場の中 |

|

| 80デシベル | うるさい | 救急車のサイレン パチンコ店の店内 |

| 70デシベル | 掃除機の音 騒々しい事務所の中 |

|

| 60デシベル | 普通 | 普通の会話 チャイムの音 デパート店内 |

| 50デシベル | エアコンの室外機 静かな事務所の中 |

|

| 40デシベル | 静か | 閑静な住宅街 図書館の中 |

| 30デシベル | ささやき声 深夜の郊外 鉛筆での執筆音 |

|

| 20デシベル | きわめて静か | 木の葉の触れ合う音 雪の降る音 |

先ほどお伝えした「デシベルが20増えると音の大きさは10倍になる」ということを踏まえて考えると、60デシベルの「デパート店内での音」は、40デシベルの「図書館の中での音」の10倍うるさいことになります。

また、100デシベルの「地下鉄の構内での音」は、20デシベルの「木の葉の触れ合う音」の1,000倍うるさいことになります。

デシベルの数値とそれに対応する代表的な音を把握しておけば、デシベルの値を聞いたときにどれくらいの大きさの音なのかを、理解しやすくなるでしょう。

デシベルは音の大きさを端的に把握するための単位

デシベルは、基準値として定められた音との比較によって相対的に算出される音の大きさの単位であり、音の大きさを把握するうえで欠かせないものです。

実際の計算式は少々複雑なので覚える必要はありませんが、基準となる音が人間の聴力限界の音であることや、騒音とデシベルの関係性を把握しておくことで、音の大きさについて「○○デシベル」と聞いた際に、音の大きさをイメージしやすくなるでしょう。

また以下ページにて施工例も掲載しております。

https://www.showaonkyo.com/sekozirei.html